Was sind Antinukleäre Antikörper?

Aus letztlich noch ungeklärten Gründen produzieren unsere Abwehrzellen manchmal

Antikörper, die sich gegen uns selbst richten. Man nennt solche Antikörper Autoantikörper

(griechisch autos: selbst). Manche Autoantikörper richten sich gegen bestimmte Organe

(z.B. die Schilddrüse), andere wiederum richten sich gegen bestimmte Zellbestandteile,

also prinzipiell gegen alle Zellen und alle Organe. Zu den letzteren gehören auch die

Antinukleären Antikörper (ANA). Sie richten sich gegen den Zellkern, der in den meisten

Zellen des Körpers vorhanden ist. Wann treten ANA auf?

In der Blutflüssigkeit findet man ANA bei bestimmten Erkrankungen, besonders bei sog.

Autoimmunerkrankungen, bei denen sich die Abwehr des Körpers gegen die eigenen Zellen

richtet. ANA können aber, besonders bei älteren Personen, auch ohne nachweisbare

Erkrankung, also auch beim Gesunden auftreten. Die Bedeutung eines positiven ANA-Befundes

muss daher im Zusammenhang mit den Beschwerden und den übrigen Befunden des Patienten

beurteilt werden.

Wann werden ANA bestimmt?

Wenn Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung besteht,

fallweise auch im Rahmen einer Gesundenuntersuchung.

Der ANA-Befund hilft einerseits zu erkennen, dass eine Autoimmunerkrankung vorliegt und

andererseits gibt er auch Hinweise, welche Autoimmunerkrankung vorliegt.

Es gibt viele verschiedene ANA!

ANA ist nur der Überbegriff! Der Zellkern hat eine Vielzahl von Bestandteilen. Gegen

viele davon kann man Antikörper bilden. Alle kann man ANA nennen. Zu den wichtigsten

gehören die dsDNA-Antikörper, die sich gegen die doppelsträngige DNA richten, also

gegen die DNA, wie sie in den Zellen meist vorkommt. (Die DNA, deoxyribonucleic acid,

deutsch DNS = Desoxyribonukleinsäure, beinhaltet die Erbinformation einer Zelle).

Zusätzliche Verwirrung stiftet, dass auch bestimmte nicht gegen den Kern

gerichtete Antikörper von manchen zu den ANA gezählt werden.

Welche anderen ANA kennt man?

Nur namentlich erwähnt seien: Histonantikörper, Sm-Antikörper, RNP-Antikörper,

SS-A-(Ro)-Antikörper, SS-B-(La)-Antikörper, Scl-70 Antikörper, PM-Scl-Antikörper, Jo-1

Antikörper, CENP-Antikörper, Sp-100-Antikörper, PCNA-Antikörper, MSA-1-Antikörper,

p80-Coilin, Nukleolär (Anti-Fibrillarin), ssDNA, Kernmembranantikörper.

Was sind ENA?

ENA heißt "extrahierbare nukleäre

Antigene", also Kernbestandteile die man aus Zellen gewinnen kann. Der Begriff wird

für bestimmte ANA-Antigene verwendet, aber leider nicht einheitlich. Manche plädieren

daher dafür, den Ausdruck ENA zu vermeiden.

Wie kann man ANA nachweisen?

Indirekte Immunfluoreszenz: Dies ist die klassische Methode. Vereinfacht

gesagt, bringt man dabei die Blutflüssigkeit des Patienten mit menschlichen Testzellen

zusammen. Hat der Patient einen ANA, dann wird sich dieser auf die Zellkerne der

Testzellen setzen. Dann markiert man diesen Antikörper des Patienten mit einem

grünfluoreszierenden Antikörper.

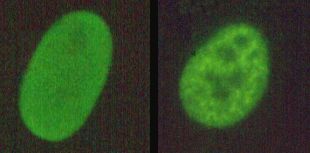

Hat der Patient einen ANA in der Blutflüssigkeit werden die Zellkerne im

Fluoreszenzmikroskop grün aufleuchten. Nach dem Muster, das man im Mikroskop sieht, kann

man auf die Art des ANA schließen. Für eine Beurteilung der Bilder ist aber große

Erfahrung notwendig.

|

Beispiel Indirekte Immunfluoreszenz

Zellkerne zweier Patienten mit unterschiedlichen ANA. Der Zellkern links ist

gleichmäßig, der rechts ungleichmäßig gefärbt. |

Immuntests (besonders Elisa-Verfahren): Dabei wird das Serum des

Patienten nicht mit Zellen zusammengebracht sondern nur mit Zellkernbestandteilen, die man

aus Zellkernen gewonnen hat. Durch weitere Reaktionsschritte entsteht durch den ANA

letztlich eine Verfärbung, die man im Photometer messen kann. Diese Tests sind gut

automatisierbar und einfacher beurteilbar, können aber im Gegensatz zur Indirekten

Immunfluoreszenz die Vielfalt der möglichen Antikörper nicht erfassen.

|

Beispiel Elisa

Auf dieser sog. Mikrotiterplatte sind 96 kleine Näpfchen. In diesen sind

Zellkernbestandteile angebracht. Man gibt Blutflüssigkeit dazu. Nach dem Waschen bleiben

ANA hängen, falls vorhanden. Mit einer Färbereaktion macht man diese sichtbar und im

Photometer messbar. |

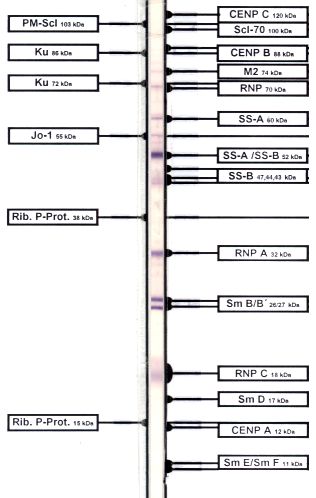

Immunoblots (=Western-Blots): Dabei werden die aus Zellen gewonnenen

Kernbestandteile zuerst auf einem Gel mit Hilfe einer angelegten Spannung aufgetrennt

(Elektrophorese) und auf eine stabile Folie übertragen ("geblottet"; engl.

blotting: beflecken, beklecksen). Dann gibt man die Blutflüssigkeit des Patienten dazu

und erhält nach einem Markierungsschritt die Abschnitte (Banden), an denen sich der

Antikörper des Patienten an die aufgetrennten Kernbestandteile gebunden hat. Da man

weiß, wo nach der Auftrennung welche Kernbestandteile liegen, kann man auf die Art des

ANA schließen.

Der Name Western-Blot hat übrigens nichts mit der Himmelsrichtung zu tun. Das

Verfahren des Western-Blots ähnelt einem anderen Analyseverfahren, das ein

Molekulargenetiker namens Southern erfunden hat, dem Southern-Blot. Dieser Ähnlichkeit

eher spielerisch Rechnung tragend hat man die Methode Western-Blot genannt. Der

Name hat sich aber gehalten.

|

Western-Blot

Bei der Auftrennung der Kernbestandteile wandern verschiedene Bestandteile

verschieden weit. Gibt man Blutflüssigkeit dazu, die bestimmte Typen von ANA enthält,

werden sich die ANA an bestimmten Stellen anlagern (violette Banden). Nach der Lage der

Bande kann man auf die Art des ANA schließen, weil man weiß, wo diese liegen sollten. |

|