|

Was

versteht man unter einer Proteinurie?

Unter Proteinurie versteht man das vermehrte Auftreten von Eiweiß im Harn. In Zahlen

ausgedrückt: wenn man mehr als 150 mg Eiweiß pro Tag im Harn

ausscheidet, nennt man das Proteinurie.

Ist im Harn normalerweise Eiweiß?

Ja, geringe Eiweißmengen gelangen über die Niere aus dem Blut in den Harn (vor allem

Albumin und freie Leichtketten. Letztere sind Teile unserer Antikörper). Andererseits

entstehen auch in der Niere Eiweißstoffe, die in den Harn abgegeben werden. Dazu gehört

vor allem das sog. Tamm-Horsfall-Protein und das Immunglobulin A (IgA), die bei der

Abwehr von Infektionen eine Rolle spielen sollen. Die Summe dieser Eiweißstoffe liegt

aber normalerweise unter der bereits genannten Grenze von 150 mg/Tag.

Wann misst man

Protein (=Eiweiß) im Harn?

- Die Untersuchung des Eiweißes im Harn mittels Teststreifen gehört

zu den Routine-Tests bei Reihen- oder Gesundenuntersuchungen (Screening).

- Zur Erkennung von Nierenschäden und zur Verlaufsbeobachtung

bekannter Nierenschäden.

- Nachweis spezieller Eiweißarten zur Unterscheidug

verschiedener Nierenschäden.

- Bei anderen Erkrankungen, von denen man weiß, dass

sie manchmal mit Proteinurie einhergehen (Blutkrebs: Plasmozytom, Lymphdrüsenkrebs: z.B.

Immunozytom).

Ursachen

von Proteinurien

Vorweg sei gesagt, dass bei den meisten Menschen mit Proteinurie,

die einmalig nachgewiesen wurde, keinerlei Erkrankung vorliegt. So findet man bei

Reihenuntersuchungen mit dem Teststreifen zwar sehr häufig Protein im Harn (in manchen

Studien bei jedem 10.), aber nur bei weniger als einem von 50 dieser

Teststreifen-Positiven findet sich dann eine Erkrankung, die man behandeln müsste

(M.Carroll, American Family Physician, 2000).

Viele der bei Reihenuntersuchungen gefundenen Proteinurien stellen also eine relativ

harmlose Besonderheit dar. Eine Gruppe davon sind die gutartigen (benignen) Proteinurien,

die weiter unten näher beschrieben sind.

| Einschub: das Harnsystem

und die Ausscheidung von Protein |

| |

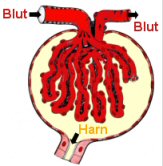

Das Harnsystem

Das Blut fließt durch die Nieren. Harn wird durch die Nierenfilter, die

Glomeruli (G), abgefiltert. Der größte Teil der Flüssigkeit wird noch in der Niere

über die Nierenröhrchen (NR) zurückgeholt, aber ca. 1.5 Liter fließen pro Tag über

die Sammelrohre (SR) in Richtung Nierenbecken, weiter in den Harnleiter, in die Blase und

werden schließlich über die Harnröhre ausgeschieden.

|

|

Der Glomerulus in größerer Darstellung

Über 1 Million solcher Filtereinheiten finden sich in der äußeren Schicht der

Nieren. Das Blut fließt durch die Kappillarschlingen. Flüssigkeit und kleinere Moleküle

werden dabei abgefiltert und kommen in die Nierenröhrchen. |

|

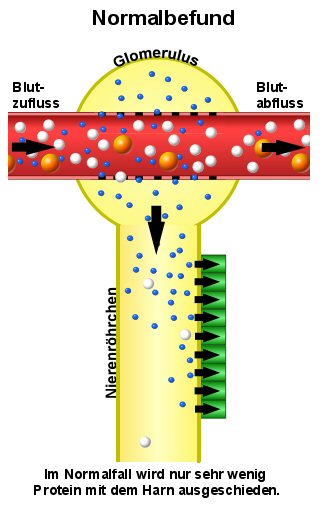

Warum im Harn normalerweise kaum Eiweiß ausgeschieden wird:

Wenn der Harn im Glomerulus-Filter abfiltriert wird, gehen die großen

Eiweißstoffe nicht durch die Poren des Filters. Und die kleineren, die doch in den Harn

gelangen, werden von den Zellen der Nierenröhrchen fast vollständig wieder aus dem Harn

zurückgeholt (=rückresorbiert).

|

|

Filtration und Rückresorption von

Eiweißstoffen (Proteinen)

Links die schematische Darstellung eines Nierenfilters (Glomerulus) und eines

Nierenröhrchens (Tubulus).

Durch die Poren (schwarze Balken) der Nierenfilter passen nur kleinere

Proteine (blau) durch. Größere (weiß) gehen weniger gut durch und noch größere

(orange) praktisch gar nicht*. Aber auch die in den Harn gelangten Proteine

werden fast vollständig von den Zellen der Nierenröhrchen (grün dargestellt**)

zurückgeholt (rückresorbiert). Deswegen wird normalerweise fast kein Eiweiß im Harn

ausgeschieden.*In Wirklichkeit ist es

nicht nur die Größe, sondern auch die elektrische Ladung eines Proteins und seine Form,

von der der Durchtritt durch das Filter abhängt.

|

| **Die Zellen der

Nierenröhrchen sind der Übersichtlichkeit halber nur auf einem Abschnitt einer Seite

dargestellt. In Wirklichkeit besteht die gesamte Wand des Nierenröhrchens aus diesen

Zellen. |

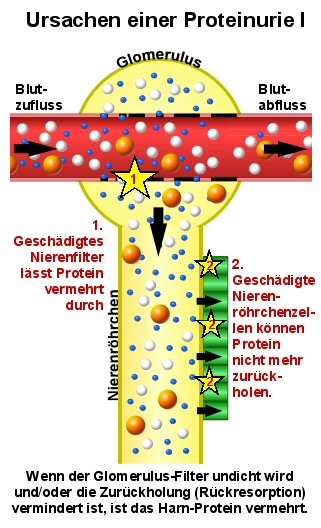

Prinzipielle Ursachen einer Proteinurie

A. Proteinurien bei Erkrankungen oder

Veränderungen in der Niere

Die Ursache einer Proteinurie liegt häufig in der Niere. Es gibt kaum

eine Nierenerkrankung, bei der nicht eine Proteinurie auftreten kann. Ursachen sind meist

Schädigungen der Nierenfilter (Glomeruli), die dann durchlässiger werden (sog. glomeruläre

Proteinurie) oder Schädigungen der Nierenröhrchen (Tubuli), die es dann nicht

mehr schaffen, die filtrierten Eiweißstoffe wieder zurückzuholen (sog. tubuläre

Proteinurie).

Häufig gibt es aber auch eine Kombination dieser beiden Ursachen. Entweder, weil

eine Krankheit Glomeruli und Tubuli schädigt oder weil die Schädigung der

Glomeruli nach einiger Zeit eine Schädigung der Tubuli verursacht. Das kommt daher, dass

die Zellen der Nierenröhrchen es auf die Dauer nicht aushalten, wenn eine größere Menge

Protein auf sie zukommt, die ein undichtes Glomerulus durchgelassen hat. So führt eine

länger andauernde, stärkere glomeruläre Proteinurie zur Schädigung der Nierenröhrchen

und damit zur tubulären Proteinurie.

(G. D'Amico, Kidney International, 2003)

|

1. Glomeruläre Proteinurie

Wenn das Nierenfilter (Glomerulus) undicht wird, dann gehen mehr und größere Proteine

durch. Folge: die große Menge an Protein kann von den Zellen der Nierenröhrchen nicht

mehr zurückgeholt werden. Protein wird mit dem Harn ausgeschieden (und zwar vor allem Albumin,

bei schwererem Schaden auch IgG).2.

Tubuläre Proteinurie

Werden die Zellen der Nierenröhrchen (Tubuli) geschädigt, können sie auch normale

Proteinmengen nicht mehr aus dem Harn zurückholen. Protein wird mit dem Harn

ausgeschieden (und zwar besonders kleinere Proteine wie alpha-1-Mikroglobulin).

Mischformen kommen aber häufig vor. |

Ursachen einer in erster Linie glomerulären

Proteinurie:

(Nähere Erklärungen zu den Erkrankungen siehe unter Erkrankungen

mit Proteinurie)

- Schädigung der Glomeruli bei Zuckerkrankheit

- Schädigung der Glomeruli bei Bluthochdruck (frühe

Phase)

- Entzündung der Glomeruli (Glomerulonephritis)

verschiedenster Ursache

- Medikamenten-verursacht

- Nierenschädigung in der Schwangerschaft (bei EPH-Gestose)

- erbliche Schädigungen des Glomerulus

- Glomeruläre Schäden bei Infektionen (HIV,

Hepatitis, u.a.)

- andere Nierenschäden

- Gutartige Proteinurien

(Stressproteinurie, Proteinurie bei aufrechter Körperhaltung, Proteinurie bei zu hoher

oder zu niedriger Körpertemperatur)

Ursachen einer in erster Linie tubulären Proteinurie:

(Nähere Erklärungen zu den Erkrankungen siehe unter Erkrankungen

mit Proteinurie)

- Entzündungen im Bereich der

Nierenröhrchen (sog. interstitielle Nephritis durch Medikamente,

Viren, Bakterien, Umweltgifte)

- durch zu viel Harnsäure

verursacht (wie bei Gicht)

- langfristiger Schmerzmittelmissbrauch

- Multiples Myelom (Eiweiß-produzierender

Blut/Knochenkrebs)

- Störungen der Harnblasenentleerung mit

Harnrückfluss

- Pyelonephritis (bakterielle Infektion der oberen Harnwege und Niere)

- Gifte

- erbliche Erkrankungen der Nierenröhrchenzellen

- zu wenig Kalium im Blut (Hypokaliämie)

- zu viel Kalzium im Blut (Hyperkalziämie)

- wie neue Erkenntnisse bestätigen, verursachen auch Zystennieren eine

tubuläre Proteinurie

- andere Nierenschäden

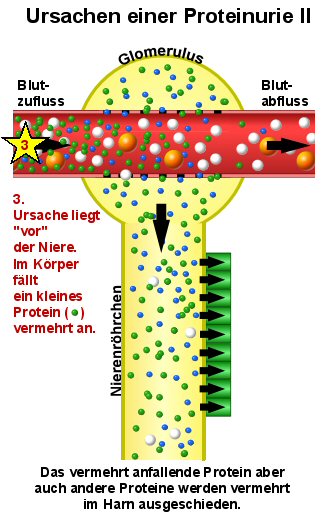

B. Proteinurien durch übermäßigen

Anfall eines Eiweißstoffes

(Überproduktionsproteinurie u. Überlaufproteinurie)

Die Ursache einer solchen Proteinurie liegt darin, dass bestimmte,

kleinere Eiweißstoffe im Blut vermehrt auftreten und über die Niere ausgeschieden

werden. Die Zellen der Nierenröhrchen können diese Mengen nicht mehr bewältigen, nicht

mehr zurückholen. Diese Eiweißstoffe werden daher im Harn ausgeschieden.

|

Überlaufproteinurie

Ausscheidung eines im Übermaß produzierten (oder anfallenden) Eiweißstoffes. Hier

dargestellt als grüne Kugeln. Mit der riesigen Menge anfallender "grüner

Eiweißstoffe" sind die Zellen des Nierenröhrchens überlastet. Sie können das

grüne Eiweiß nicht komplett zurückholen. Es wird daher im Harn ausgeschieden. Aber auch

die anderen Eiweißstoffe, die normalerweise komplett zurückgeholt werden, können

vermehrt ausgeschieden werden, wenn das Rückholsystem ausgelastet ist. |

Ursachen dafür können sein:

(Näheres siehe unter Erkrankungen mit

Proteinurie)

- Massive Zerstörung roter Blutkörperchen (Hämolyse) mit massivem

Anfall von rotem Blutfarbstoff (Hämoglobin)

- Massive Zerstörung von Muskelgewebe mit massivem Anfall eines

Eiweißstoffs aus dem Muskel (Myoglobin)

- Produktion eines abnormen Proteins (sog. freie Leichtketten)

durch Blut- oder Lymphdrüsenkrebs (z.B. Plasmozytom, Immunozytom). Man nennt diese

Proteine auch Bence-Jones Proteine.

Normalerweise sind freie Leichtketten nur in sehr geringer Menge in Blut oder Harn.

Den Hinweis auf Hämoglobin und Myoglobin im Harn erhält man

meist schon durch Verfärbung des Hämoglobin/Blut-Feldes am Teststreifen (siehe Abschnitt

Blut im Harn). Freie Leichtketten hingegen muss man

mit Spezialtests nachweisen.

C. Proteinurie-Ursachen "nach der

Niere"

(sog. postrenale Proteinurie)

Steine, Infektionen, Verletzungen aber auch Tumoren können Blutungen und

Eiweißvermehrung im Harn verursachen.

|

4. Steine, Tumoren im Bereich der Niere

(auch wenn die Ursache örtlich gesehen in der Niere liegt, entsteht die

Proteinurie funktionell betrachtet nach der Niere: Eiweiß und/oder Blut gelangen nach dem

Glomerulus und meist nach den Protein-rückholenden Nierenröhrchen in das Harnsystem)

Infektionen, Steine, Tumoren im Bereich des Nierenbeckens |

| 5. Harnleiter-Steine, Entzündungen 6. Blasensteine, Infektionen, Entzündungen, Tumoren der Blase oder

der Prostata |

Blutungen müssen allerdings stark sein, damit sie

eine Proteinurie verursachen. Bei einer minimalen Blutung, die man nur mit dem

Teststreifen erkennt (Mikrohämaturie), wird das

Proteinfeld des Teststreifens nicht positiv werden. Die Kombination Mikrohämaturie und

Eiweiß positiv spricht eher für eine Nieren-bedingte, glomeruläre Proteinurie.

Bei postrenalen Proteinurien ist im Gegensatz zu anderen

Formen eine stärkere Erhöhung des alpha-2-Makroglobulins oder des

Apolipoprotein A-I im Harn typisch.

|

| Wie erkennt

man eine Proteinurie? Wie erkennt man Eiweiß im Harn?

Es gibt sehr viele Tests, mit denen sich Eiweiß im Harn nachweisen

lässt. Am häufigsten wird dazu eine Teststreifenuntersuchung eingesetzt. Mit ihr lässt

sich auf einfache Weise Eiweiß im Harn nachweisen.

|

Nachweis einer Proteinurie mittels Teststreifen

Man taucht den Teststreifen kurz in den Harn und überprüft nach einer Minute, ob eine

Verfärbung des Proteinfeldes eingetreten ist.

Links zeigt sich das Proteinfeld blaugrün verfärbt. Es wurde Eiweiß gefunden.

Zum Vergleich rechts ein Normalbefund.

|

Erkennt man mit dem Teststreifen eine

Proteinurie verlässlich?

Der Teststreifen-Test wird stärkere Proteinurien mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen.

Er ist dadurch und durch seine Einfachheit als Suchtest geeignet.

Man muss sich aber über seine Nachteile im Klaren sein:

- Der Teststreifen erkennt manche Proteinurien schlechter und manche

sehr schlecht bis gar nicht.

- Der Teststreifen reagiert am besten auf Albumin, das bei den

häufigen sog. glomerulären Nierenschäden im Harn vermehrt ist. Etwa ab einem Albumin

von 150 mg/l wird er positiv.

- Es gibt aber Nierenschäden, die sog. tubulären Proteinurien,

bei denen vorwiegend andere Eiweißstoffe im Harn vermehrt sind, nicht das Albumin. Diese

werden vom Teststreifen schon wesentlich schlechter erkannt. Rein tubuläre Proteinurien

sind zwar relativ selten, aber nicht unwichtig.

- Sehr schlecht bis gar nicht wird eine andere Eiweißart

erkannt, die sog. freien Leichtketten. Diese werden von manchen Krebsformen (vor allem vom

Plasmozytom und vom Immunozytom) gebildet.

- Leichte Nierenschäden bleiben unbemerkt

Auch die Albuminempfindlichkeit reicht für manche Anwendungen nicht aus. Für die

Erkennung eines leichten Nierenschadens z.B. bei Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck sind

Werte unter 150 mg/l von Bedeutung, die ein normaler Teststreifen nicht anzeigt

(siehe Mikroalbuminurie).

- Falsche Ergebnisse bei saurem oder basischem Harn

Ein weiteres Problem des Teststreifens ist, dass er bei stark saurem Harn (pH<4)

oder bei stark basischem Harn (Harn mit zuwenig Säure, pH>8) falsche Ergebnisse

liefern kann.

- Übersehen einer Proteinurie bei verdünntem Harn

Der Teststreifen wird erst ab einer bestimmten Proteinmenge erkennbar positiv. Wenn

der Harn sehr verdünnt ist (große Trinkmenge), kann eine Proteinurie übersehen werden.

Hat man auf dem Teststreifen auch ein Feld für die Dichte des Harns, kann man das

abschätzen: liegt die Dichte des Harns unter 1.015, dann sagt ein negatives

Teststreifenresultat nicht viel aus. Siehe auch Abschnitt Ausmaß der Proteinurie.

Die Folgerungen aus den Nachteilen der

Teststreifenmethode:

Für die Reihenuntersuchung (Screening) ist der Teststreifen

geeignet aber

- will man einen beginnenden, leichteren Nierenschaden erkennen (z.B.

bei Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit), muss man andere Methoden einsetzen,

- besteht der begründete Verdacht auf eine Proteinurie, muss auch bei

negativem Teststreifenbefund mit anderen Methoden weiter untersucht werden,

- für eine genaue Bestimmung

des Ausmaßes der Proteinurie ist der Teststreifen nicht geeignet.

Kann es sein, dass der Teststreifen

Eiweiß anzeigt, aber gar keine Proteinurie vorliegt?

Ja, auch das gibt es. Manche Medikamente, manche Spülmittel und Desinfektionsmittel

können eine falsch positive Reaktion verursachen. Auch in den Harn gelangte

Samenflüssigkeit oder Drüsenabsonderungen können eine positive Reaktion auslösen.

Gewissermaßen falsch positiv kann der Teststreifen bei sehr konzentriertem Harn werden

(z.B nach längerem Dursten). Da kann der Teststreifen trotz eigentlich normaler

Tagesausscheidung positiv werden.

Welche anderen Nachweismethoden für

Eiweiß im Harn gibt es?

Es gibt sehr viele labormedizinische Methoden, das gesamte Eiweiß im Harn oder auch

bestimmte, bei der Proteinurie wichtige Eiweißstoffe zu bestimmen.

Eine detaillierte Beschreibung würde hier zu weit führen, daher seien die Tests

nur aufgezählt:

Gesamtprotein (mit verschiedenen Methoden), Albumin, Transferrin, Immunglobulin

IgG, alpha-1-Mikroglobulin, beta-2-Mikrogobulin, Retinol-bindendes Protein, freie

Leichtketten, Harn-Elektrophorese, alpha-2-Makroglobulin, CRP, Hämoglobin, Myoglobin,

beta-NAG, SDS-Polyacrylamidgel-Gradienten-Elektrophorese (SDS-PAGE).

Gegenüber der Teststreifenmethode haben sie alle den Nachteil

komplizierter zu sein. Dafür kann man mit ihnen

- verlässlichere Ergebnisse erzielen,

- genaue Angaben über die Menge des Eiweißes im Harn erhalten (wobei

aber für die wichtige Bestimmung des Ausmaßes der Proteinurie spezielle Berechnungen notwendig sind),

- bereits beginnende Nierenschäden erkennen

- und man erhält Hinweise auf die Ursache der Proteinurie, weil man

erkennen kann, welcher Eiweißstoff vermehrt ist.

Wann setzt man andere Nachweismethoden als

den Teststreifen für Eiweiß im Harn ein?

- Wenn der Teststreifenbefund mehrfach eine Proteinurie angezeigt hat.

Ein wiederholt positiver Teststreifenbefund muss abgesichert und das Ausmaß der

Proteinurie gemessen werden. Meist muss auch geklärt werden, welche Eiweißstoffe erhöht

sind.

- Wenn eine Proteinurie im Verlauf beobachtet wird.

Bei vielen Nierenerkrankungen kann man durch Beobachtung des Ausmaßes der

Proteinurie einen Hinweis auf den Zustand der Niere erhalten. Der Teststreifen liefert

aber nur einen ungefähren Anhaltspunkt über das Ausmaß der Proteinurie. Bei der

Beobachtung des Verlaufs einer Proteinurie benötigt man eine genauere

Konzentrationsbestimmung.

- Wenn eine Krankheit vorliegt, bei der zur Erkennung beginnender

Nierenschäden ein empfindlicherer Eiweißnachweis notwendig ist (hoher Blutdruck,

Zuckerkrankheit).

- Wenn eine Krankheit vorliegt oder vorliegen könnte, bei der

Eiweißstoffe entstehen können, die der Teststreifen bekanntermaßen oft nicht nachweisen

kann.

Leidet ein Patient unter bestimmten Formen von Blut- bzw. Lymphdrüsenkrebs (z.B

ein Plasmozytom oder ein Immunozytom) dann muss man unbedingt mit speziellen Methoden nach

Eiweiß im Harn suchen, weil der Teststreifen dabei auch sehr große Mengen des von den

Krebszellen produzierten Eiweißes übersehen kann.

- Wenn der begründete Verdacht auf eine Proteinurie vorliegt, auch

wenn der Teststreifen negativ ist.

Wie

ermittelt man das Ausmaß einer Proteinurie?

Das Ausmaß der Proteinurie, das heißt die pro Tag ausgeschiedene

Menge, ist wichtig. Sowohl für die Diagnose als auch für die Verlaufsbeobachtung von

Erkrankungen oder die Erkennung von Behandlungserfolgen.

Bei Bestimmungen im Harn ist aber die Ermittlung der Menge nicht so einfach, weil

wir sehr unterschiedlich viel Harn pro Tag ausscheiden. Nehmen wir 2 Personen, bei beiden

misst man in einer Harnprobe die gleiche Eiweißkonzentration von 100 mg/l.

Patient A scheidet aber nur 1 l Harn pro Tag aus und hat damit eine

Tagesausscheidung von nur 100 mg Eiweiß, was noch normal ist. Patient B trinkt

mehr und scheidet 3 l Harn aus. Daraus errechnet sich, dass er 300 mg Eiweiß

pro Tag ausscheidet, was bereits abnorm ist. Die alleinige Bestimmung der Konzentration

des Eiweißes im Harn reicht also nicht aus, um das Ausmaß der Proteinurie zu bestimmen.

Der 24h-Harn

Deswegen bestimmt man Eiweiß am besten im sog. 24h-Harn. Dabei wird 24h lang Harn

gesammelt, die Menge notiert, danach gemischt, daraus eine Probe entnommen und mit der

Mengenangabe ins Labor geschickt. Damit lässt sich die Tagesausscheidung exakt bestimmen.

Durchführung: nach dem Aufstehen um z.B. 7h Blase entleeren, erst danach

24h alles sammeln. Das letzte mal wird um 7h des nächsten Tages in das Sammelgefäß

uriniert.

Das Eiweiß/Kreatinin-Verhältnis

(Protein/Kreatinin-Ratio)

Leider funktioniert das Sammeln des Harns im Klinikalltag sehr schlecht, auch das Sammeln

zu Hause wird oft fehlerhaft durchgeführt. Noch schlimmer ist es bei Säuglingen oder

kleinen Kindern.

Ein Weg, eine Harnsammlung zu umgehen, ist die gleichzeitige Bestimmung von Kreatinin im

Harn.

Man scheidet jeden Tag etwa die gleiche Menge Kreatinin gleichmäßig über den Tag

verteilt aus. Ist die Harnmenge größer, wird die Konzentration von Kreatinin im Harn

kleiner und umgekehrt. Man merkt also über die Kreatinin-Messung ungefähr, wie

konzentriert der Harn ist.

Beispiel: wir nehmen wieder die Patienten A und B des obigen Beispiels. Beide haben

eine Harneiweißkonzentration von 100 mg/l. Patient A, der nur 1 l im Tag

ausscheidet, hat einen relativ konzentrierten Harn und daher auch eine hohe

Kreatininkonzentration von z.B. 1000 mg/l, der andere, der 3 l Harn pro Tag

ausscheidet hat, nur eine Kreatininkonzentration von 333 mg/l. Berechnen wir jetzt die

Eiweiß/Kreatinin-Ratio hat Patient A eine Ratio von 0.1 (=100/1000), Patient B

aber eine von 0.33 (=100/333). Wir erkennen damit, dass Patient B mehr Eiweiß

ausscheidet (er hat die höhere Ratio), ohne dass wir dazu die ausgeschiedene

Tagesharnmenge bräuchten.

Noch dazu ist beim Erwachsenen die Eiweiß/Kreatinin-Ratio etwa gleich der

Tagesmenge an ausgeschiedenem Eiweiß. Eine Ratio von 0.333 entspricht also ungefähr

einer Tagesausscheidung von 0.333 g (=333 mg) Eiweiß.

Diese Methode hat zwar auch ihre Schwächen, Studien konnten aber zeigen, dass die

24h-Harnsammlung meist so schlecht klappt, dass die Eiweiß/Kreatinin-Ratio eine wertvolle

Alternative ist (vor allem im kinderärztlichen Bereich).

Abklärung der Ursache einer Proteinurie

Wann muss man eine Proteinurie

abklären?

Wenn eine starke Proteinurie vorliegt (Teststreifen stark positiv ist,

also etwa über 200 Eiweiß mg/dl), wird man gleich mit einer Abklärung beginnen.

Wenn eine schwächere Proteinurie vorliegt und sonst keine Krankheitszeichen bestehen,

sollte der Test mindestens 2 mal im Laufe eines Monats wiederholt werden. Bleibt die

Proteinurie bestehen, muss weiter untersucht werden.

(M.Carroll, American Family Physician, 2000)

Einfache Hinweise auf die Ursache

einer Proteinurie

Um eine Proteinurie vollständig abzuklären, können sehr aufwändige Untersuchungen

notwendig werden. Und selbst dann gelingt es nicht immer, eine Ursache zu finden.

Man kann aber bei Beachtung verschiedener, einfacher Befunde zwar keine Beweise aber

immerhin wichtige Hinweise auf bestimmte Ursachen bekommen.

Welche anderen Untersuchungen können bei

der Abklärung einer Proteinurie helfen?

- Verschiedene Laboruntersuchungen

Blut: Neben den Routineuntersuchungen müssen je nach Verdachtsmomenten

verschiedene Spezialtests durchgeführt werden. Einerseits um zu wissen, wie gut die Niere

funktioniert (Kreatininclearance)

andererseits, um die Ursache zu ermitteln: Antinukleäre

Antikörper und andere Autoantikörper, ASLO, Komplement (C3, C4), Albumin, Infektionstests (HIV, Hepatitis,

Syphilis), Cholesterin.

Harn: Untersuchung des Harns auf Blut im Harn

und Untersuchung des Harns im Mikroskop (Suche nach dysmorphen roten Blutkörperchen,

weißen Blutkörperchen, Bakterien, Pilzen und Harnzylindern). Harn-Elektrophorese und

Bestimmung der weiter oben beschriebenen Markerproteine.

- Blutdruckmessungen

- Ultraschalluntersuchungen

Vor allem der Nieren, aber auch Harnleiter, Blase, Prostata.

- Nierenbiopsie (Gewebsentnahme aus der Niere)

In manchen Fällen kann zur Diagnosestellung eine Nierenbiopsie notwendig werden.

Diese kann durch die Haut durchgeführt werden. Meist wird eine Biopsie nur bei

andauernder, stärkerer Proteinurie (über 2 g/Tag) notwendig oder wenn andere

Befunde für eine gestörte Nierenfunktion oder eine Nierenschädigung sprechen.

- Spezielle Untersuchungen des Harntraktes falls

erforderlich

Urographie (Darstellung des Harntraktes, d.h. Niere, Harnleiter, Harnblase

im Röntgen), Computertomographie, Kernspinresonanzuntersuchungen, Harnblasenspiegelung

(Zystoskopie).

- Andere Untersuchungen

Untersuchung des Gehörs und der Augen (eine erbliche Nierenerkrankung - das Alport-Syndrom - geht mit Schwerhörigkeit und Augenerkrankungen

einher)

|

| Das

nephrotische Syndrom Das nephrotische

Syndrom ist keine Erkrankung im eigentlichen Sinn, es ist vielmehr eine Summe von Zeichen

und Beschwerden eines Kranken, der einen längerfristigen, massiven Eiweißverlust durch

Proteinurie erleidet.

Man spricht davon, sobald die Eiweißausscheidung im Harn über

3.5 g pro Tag ausmacht. Dies führt zu einem Eiweißmangel,

besonders zu einem Albuminmangel im Blut. Daneben tritt eine Erhöhung

der Blutfette auf und der Patient leidet unter Wassersucht

(Ödeme an Beinen, Bauchwassersucht, Lungenbeutelerguss, bei Kindern eher Lidschwellung).

Neigung zu Blutgefäßverstopfungen (Thrombosen) und Infektionen.

Dem nephrotischen Syndrom können glomeruläre Proteinurien verschiedener Ursache zu

Grunde liegen.

|

| Mikroalbuminurie

/ Makroalbuminurie Während für eine

Reihenuntersuchung die Teststreifenmethode zum Nachweis einer Proteinurie ausreicht, ist

diese für manche Fragestellungen zu unempfindlich. Denn bereits eine leicht erhöhte

Albumin-Ausscheidung ist ein früher Hinweis für eine beginnende Nierenschädigung bei

Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Man kann deshalb durch empfindliche Messung der

Albuminausscheidung auch erkennen, ob die Behandlung des hohen Blutdrucks oder der

Zuckerkrankheit ausreichend ist. Für all diese Anwendungen ist aber der normale

Teststreifen zu unempfindlich, man verwendet dazu andere Labormethoden und hat auch

versucht, spezielle Albumin-Teststreifen zu entwickeln.

Einteilung |

| Gruppe |

Albuminausscheidung |

| normale Albumin-Ausscheidung |

unter 30 mg/Tag |

| Mikroalbuminurie |

30 bis 300 mg/Tag |

| Makroalbuminurie |

über 300 mg/Tag |

|

|

|

|

|

| Vorausgeschickt sei, dass fast jede Nierenerkrankung

eine Proteinurie aufweisen kann. Die Aufzählung kann daher nicht vollständig sein. 1. Erkrankungen der Niere mit

glomerulärer Proteinurie

Markerproteine: Es ist im Harn besonders das Albumin, bei

schwereren Schäden auch das Immunglobulin G (IgG) vermehrt und weniger die kleinsten

Eiweißstoffen (z.B. alpha-1-Mikroglobulin. In Zahlen: alpha-1-Mikroglobulin dividiert

durch Albumin wird kleiner 0.1 sein. Mischformen zwischen glomerulärer und

tubulärer Proteinurie kommen allerdings vor (besonders bei fortgeschrittener

Nierenschädigung).

Zu glomerulären Hämaturien kommt es vor allem bei Entzündungen

oder anderen Erkrankungen der Glomeruli der Niere, also der Nierenfilter. Die

Entzündungen nennt man Glomerulonephritis.

- IgA-Nephropathie (=IgA-Glomerulonephritis, Berger's Disease)

Die IgA-Nephropathie ist die häufigste Form der Glomerulonephritis. Kommt

besonders bei Jugendlichen und jüngeren Männern 1 bis 2 Tage nach einer Infektion der

oberen Atemwege vor. Neben der Proteinurie können auch eine Hämaturie (Blut im Harn) und

ein hoher Blutdruck auftreten. Verläuft lange Zeit gutartig, aber etwa 25% der Fälle

gehen nach 1-2 Jahrzehnten in ein Nierenversagen über. Ursache unbekannt.

Zur Diagnose braucht man eine Gewebsentnahme aus der Niere und eine mikroskopische

Untersuchung.

- Verschiedene andere Formen der Glomerulonephritis

Herausgegriffen sei nur die sog. poststreptokokken Glomerulonephritis,

die typischerweise 1 bis 3 Wochen nach einer Infektion mit bestimmten Bakterien, den

hämolysierenden Streptokokken, auftritt. Diese können z.B. eine Halsentzündung

(Angina), Nebenhöhlenentzündung, Hautinfektion oder eine Mittelohrentzündung

verursachen. In der Folge kann dann eine Glomerulonephritis entstehen. Meist sind Kinder

zwischen 2 und 10 Jahren betroffen. Die Aussichten auf komplette Heilung sind bei Kindern

sehr gut.

Nur namentlich erwähnt seien die Minimal Change Glomerulonephritis, die

fokal-segmentale Glomerulosklerose (FSGS), die membranöse Glomerulonephritis und die

membranoproliferative Glomerulonephritis. Die Namen werden vom Aussehen der Glomeruli bei

der mikroskopischen Untersuchung des Nierengewebes abgeleitet.

- Alport-Syndrom (erbliche

Glomerulonephritis)

Häufigste erbliche Glomerulonephritis. Betrifft vorwiegend Knaben. Zeichen:

Glomerulonephritis mit Proteinurie, Blut im Harn, Schwerhörigkeit, Sehstörungen wegen

Deformierungen der Linse des Auges und Schädigungen der Hornhaut. Führt häufig zum

Nierenversagen.

- Erkrankung mit dünner Basalmembran

(früher "benigne familiäre Hämaturie" genannt)

Eine relativ häufige, meist erbliche Besonderheit lässt die Basalmembran der

Nierenfilter (der Glomeruli) auffällig dünn werden. Eiweiß im Harn ist bei dieser

Erkrankung manchmal minimal erhöht. Auffälliger ist oft eine Hämaturie (Blut im Harn),

die meist bereits in der Kindheit beginnt. Die Krankheit zeigt einen gutartigen Verlauf.

Zur Diagnose braucht man eine Gewebsentnahme aus der Niere und eine Untersuchung

mit dem Elektronenmikroskop. Dazu wird man sich aber wegen der meist harmlosen Befunde nur

selten entschließen.

- Mitbeteiligung der Niere bei verschiedenen Systemerkrankungen

Die Ursachen all dieser Erkrankungen sind letztlich unbekannt.

- Lupus Erythematodes

(Autoimmunerkrankung mit typischerweise Schmetterlings-Rötung im Gesicht,

Gelenksbeschwerden, Nierenschäden)

- Polyangiitis - mikroskopische Polyarteriitis

(Autoimmunerkrankung mit Befall der kleinen Blutgefäße an den verschiedensten Stellen im

Körper, so auch in den Nierenglomeruli)

- Panarteriitis nodosa

(Autoimmunerkrankung mit Befall etwas größerer Blutgefäße)

- Wegenersche Granulomatose

(Entzündungen im Nasen-Rachenraum und der Lunge, Glomerulonephritis)

- Schönlein-Henochsche Purpura

(vor allem bei Kindern auftretende, vielleicht allergisch bedingte Entzündung der kleinen

Blutgefäße mit blau-violetten Flecken an der Haut, Schwellungen der Gelenke,

Bauchschmerzen, Erbrechen und Glomerulonephritis)

- Rheumatoide Vaskulitis

(Blutgefäßentzündungen als Begleiterkrankung bei schwerer Rheumatoider Arthritis

["Rheuma"])

- Goodpasture Syndrom

(Autoimmunerkrankung mit Schädigung der Lunge und der Niere)

- Sklerodermie

(Autoimmunerkrankung des Bindegewebes mit wachsartig harter Haut, dünnen Fingern,

faltenarmem Maskengesicht, kleinem Mund, dünnen Lippen, Falten um den Mund herum)

- Schädigung der Niere bei anderen Erkrankungen

- Zuckerkrankheit

- Bluthochdruck

(frühes Stadium, später auch tubuläre Proteinurie)

- Amyloidose

Ablagerung von bestimmten Eiweißstoffen in der Niere (kommt vor bei langdauerenden

Entzündungsprozessen wie z.B. Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis), Tuberkulose,

Rheuma oder bei Produktion solcher Eiweißstoffe durch spezielle Krebsarten (Plasmozytom,

Immunozytom). Manchmal bleibt die Ursache unbekannt.

- Infektionen mit Nierenbeteiligung

Bei Infektionen kann eine Glomerulonephritis auftreten.

Beispiele: Bakterielle Lungenentzündung, Virus-Hepatitis, infektiöse

Herzklappenentzündung, HIV, Malaria, Lepra, Syphilis u.a.

- Nierenschäden in der Schwangerschaft (Gestose)

- Nierenstauung

(Blutrückstau bei Verstopfung der Nierenvene oder bei Herzversagen)

- Gifte, Medikamente

(Gold-Verbindungen, Penicillamin, Lithium, Schwermetalle, Heroin)

- Gutartige Proteinurien

(Fieber-bedingt, bei Unterkühlung, nach längerem Stehen, Stress)

|

2. Erkrankungen der

Niere mit tubulärer Proteinurie

Markerproteine: Im Gegensatz zur glomerulären Proteinurie findet

man im Harn mehr von den kleinsten Eiweißstoffen (z.B. alpha-1-Mikroglobulin) und weniger

Albumin. In Zahlen: alpha-1-Mikroglobulin dividiert durch Albumin wird größer 0.1 sein. Mischformen

zwischen glomerulärer und tubulärer Proteinurie kommen allerdings häufig vor. Auch

deswegen, weil Schäden der Nierenröhrchen als Folge einer Schädigung der Glomeruli

auftreten können.

Erworbene Erkrankungen der Nierenröhrchen (Tubuli)

Häufigste Ursachen tubulärer Schäden sind Medikamenten-verursachte Veränderungen (vor

allem Schmerzmittelmissbrauch), überhöhte Harnsäure in Blut und Harn sowie das

Plasmozytom.

- Akute (=plötzliche, kurzfristige)

Infektionen bzw. Entzündungen der Niere

- Bakterielle Infektionen der Niere (z.B.

Pyelonephritis)

- Virusentzündung der Niere

(Hantaviruserkrankung; in Europa in Skandinavien, Balkan, Russland und vorkommend; aber

auch andere Viruserkrankungen)

- Allergische Entzündung der Niere

(Medikamente: Antibiotika, Schmerzmittel, harntreibende u.a. Medikamente)

- Unbekannter Ursache, wahrscheinlich

autoimmunbedingt

(Antikörper gegen eine Membran der Nierenröhrchen sowie das Nephritis-Uveitis

Syndrom)

- Chronische (=langandauernde)

Infektionen, Entzündungen bzw. Schädigungen der Niere

- Schädigung der Niere bei Plasmozytom

(Krebsart bei der die Zellen Eiweißstoffe produzieren)

- Giftstoffe, Medikamente

(z.B. Schmerzmittelmissbrauch, Blei, andere Schwermetalle, Cyclosporin,

Lithium)

- Zuviel Harnsäure in Blut und Harn

- Störungen der Harnblasenentleerung mit Harnrückfluss

- Langandauernder Harnrückstau (Steine, Verengungen)

- Zystenniere, Markschwammniere

Einzelne Hohlräume (Zysten oder Pseudozysten) in der Niere können

Folgezustände anderer Erkrankungen (z.B. von Infektionen) sein. Die Zystenniere (Vielzahl

von größeren Hohlräumen) ist meist erblich. Die Markschwammniere ist eine angeborene

Fehlbildung mit vielen kleineren Hohlräumen, die sich aber erst mit 30-50 Jahren

auswirkt.

Neuere Erkenntnisse bestätigen, dass die Proteinurie bei Zystennieren eine

tubuläre ist (Obermüller N., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 2001).

- Zuviel Kalzium in Blut und Harn

- Kaliummangel (Hypokaliämie)

- Manche Autoimmunerkrankungen

(Sjögren-Syndrom: trockene Augenbindehaut, trockener Mund)

- Befall der Niere bei Blutkrebs oder Lymphdrüsenkrebs

- Nach Bestrahlungen

- Langandauernde bakterielle Entzündung

(Pyelonephritis)

- Balkan-Nephritis

(Nierenschädigung, die nur in bestimmten Teilen des Balkans auftritt. Ursache vielleicht

Umweltgifte)

- Komplikation einer Sichelzellanämie (bei uns

sehr seltene Krankheit)

Angeborene Störungen der Nierenröhrchen

Zum Beispiel das sog. Fanconi-Syndrom, bei dem ein Schaden der Zellen der

Nierenröhrchen vorliegt. Dabei ist die Rückholing des Proteins (Rückresorption)

gestört.

|

3. Erkrankungen mit

Überlauf-/Überproduktionsproteinurie

(Ursachen "vor der Niere" - praerenale Proteinurie)

Markerproteine: Bei diesen Erkrankungen ist natürlich das Protein

vermehrt, das übermäßig stark anfällt oder gebildet wird.Hämoglobinausscheidung bei massiven Hämolysen

Hämolysen sind Zustände bei denen vermehrt rote Blutkörperchen abgebaut werden.

Dabei wird der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, frei. Wird sehr viel Hämoglobin frei,

wird es über die Niere in den Harn ausgeschieden.

Hämolysen können die verschiedensten Ursachen haben: Von erblichen Krankheiten

(Kugelzellen-Blutarmut, Thalassämie, Sichelzell-Blutarmut), Infektionen (z.B. bei

Malaria; aber auch als Komplikation vieler anderer Infektionen), Autoimmunkrankheiten bis

zu Fehltransfusionen, Verbrennungen, Vergiftungen oder künstlichen Herzklappen.

Auch ausgiebiges Joggen kann zur, allerdings nur leichten, Hämolyse führen.

Hämoglobin im Harn, das am Teststreifen das Feld für Eiweiß verfärbt, würde

auch das Hämoglobin/Erythrozytenfeld stark verfärben.

Myoglobinausscheidung bei ausgedehnten

Muskelschäden

Prinzipiell wird bei jedem Muskelschaden Myoglobin frei, aber nur bei ausgedehnten

Schäden gelangt es auch in den Harn. Ursache könnten z.B. ausgedehnte Verletzungen,

Verbrennungen oder Stromunfälle sein.

Myoglobin im Harn, das am Teststreifen das Feld für Eiweiß verfärbt, würde auch

das Hämoglobin/Erythrozytenfeld verfärben.

Leichtkettenausscheidung bei

bösartigen Erkrankungen

Manche Formen von Lymphdrüsenkrebs (besonders das Immunozytom) und von Blutkrebs

(Plasmozytom) können ein Eiweiß produzieren, das über die Nierenfilter in den Harn

gelangt. Diese Eiweißkörper, auch Bence-Jones-Proteine genannt, sind die sog.

Leichtketten. Leichtketten sind mit dem Teststreifen schlecht nachweisbar, man erkennt sie

aber mit Hilfe spezieller Tests. Auf die Dauer schädigt die Leichtkettenausscheidung die

Niere, sodass mit der Zeit auch andere Proteine (z.B. alpha-1-Mikroglobulin) vermehrt

ausgeschieden werden.

Seltene Ursachen

Seltener beobachtet wurden Leichtkettenausscheidungen bei Autoimmunerkrankungen

(z.B. Lupus erythematodes), Amylase-Ausscheidung bei

Entzündung der Bauchspeicheldrüse oder Lysozym-Ausscheidung bei Leukämien mit

Vermehrung von Monozyten.

|

4. Ursachen

"nach der Niere" - postrenale Proteinurie

Markerproteine: Bei Blutungen gelangen im Vergleich zu anderen

Ursachen der Proteinurie relativ viel sehr große Eiweiße wie das alpha-2-Makroglobulin

in den Harn. Das Verhältnis alpha-2-Makroglobulin zu Albumin wird über 0.02 liegen.

- Niere

- Tumoren

- Steine

- Blutungen/Verletzungen

- Infarkte der Niere bei Blutgefäßverstopfungen

- Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre, Prostata

- Entzündungen

- Infektionen

- Tumoren

- Steine

- Blutungen/Verletzungen

Nur deutliche Blutungen in den Harn (Hämaturie) erhöhen das

Eiweiß über die Nachweisgrenze des Teststreifens. Eine mit dem Auge nicht erkennbare

Hämaturie (=Mikrohämaturie) würde keine merkbare Eiweißerhöhung verursachen. |

| |

|

|